读书不但可以学到很多有意义的知识,还能让我们的思想得到提升,记得写好相关的读后感哦,每种文体有其基本写法,读后感也不例外,以下是写文书吧小编精心为您推荐的边城读后感读后感通用5篇,供大家参考。

边城读后感读后感篇1

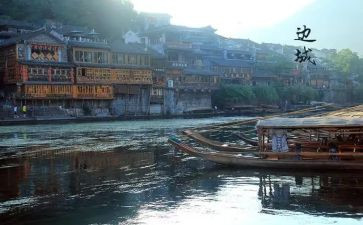

一直很遗憾在上学的时候没有好好的读一读《边城》,那时班里读了《边城》的同学都怀着一腔青春的热血到凤凰寻找“边城”了,虽然失望而归,可终归那是青春的足迹,这是我自己觉得遗憾之一。其次,就是在自己还未涉足社会,在那常说的“象牙塔”里如果认真地读了《边城》会是什么感受呢?应该和现在的感受不一样吧。

不过也有意外收获,没想这时可以好好地读完了《边城》。读《边城》不比前面几次看书,这次不想零零碎碎的看,总是努力找到一个整的时间,静静地读一读,我觉得这样的书就要一个人静静地读,慢慢地读,然后细细地想,想着想着就醉了。读到这样的书,有这样的环境,对于我来说真是一种享受!

读过《边城》看到了作者表达的很多东西,但是心里更多的是被那里美好的人性占据着,多么希望和那些人生活在一起,年长受人敬重,从不沾得别人一点好处的爷爷,和气大方慷慨的船总,憨厚朴实的天保,正值尚义的傩送,不计得失出手相助的邻里乡亲。一切一切的人们是那么美好,即便是走南闯北的水手,流落风尘的妓女,他们都是那样的真切朴实,没有阴谋欺诈,没有人因为出身职业而受到欺侮,在读书的时候你不能有一点点的邪念,不然就会觉得侮辱了这部作品。

这本书完成于1934年,那个时候有志气的读书人都在用笔作斗争,揭示着但是腐败的政府,堕落的人性,为祖国的沉沦而愤怒,可是沉从文却从善的角度,让人们会想起人性是这样的美好,这不是幻想,中国大地上也曾经:夜不闭户,路不拾遗。只是因为社会的变迁,性本善被扭曲了,但它毕竟存在过而且潜藏在每个人的内心深处,或许作者不想批判自己的同胞,只是去唤醒,去救助,让人们想起来——我们曾经那么美好。现在仍旧如此,这本书让我们想起那么美好的人性,因此留住它们吧,就在我读到这本书的时候我希望在自己的心里留住这些美好的人性,并且让它们能够见到黎明的曙光。

边城读后感读后感篇2

有人说他是山里飘来的一阵风,还带真新鲜泥土的气息。当我翻开《边城》的第一页,我就切身体会到了这句话的真实含义,顿时我好像置身其中,深呼一口气,感觉是那样的清新愉悦,让自己很放松!我的心也就从此刻跟着作者的笔尖跳动着,渐渐地认识的那个小镇,那条河,那里的人们,当然还有老船夫,翠翠,挪送……似乎我已成为了他们的朋友,随其乐而乐,随其忧而忧!

现在的社会物质生活充裕,可是心灵的世界似乎并未与物质同行,因而“无聊’”,“寂寞’”,“空虚”成为了我们大多数人的口头禅。我也不例外,我时常在这个物质横行的世界中感到疲惫不堪,心力交瘁,而《边城》便是我寻觅已久的一片净土,让我疲惫的心找到了一个可以停歇的驿站!与现在的世界相比,《边城》里的世界似乎什么都没有,或许是人间与天堂的差别,可是哪个是人间,哪个又是天堂呢?相信这个问题的答案将是不统一的。

如果将《边城》比做一个杯子,就好像韩寒一样,我也好想从《边城》这个杯子里窥出理想世界的影子。走进《边城》的世界,总是想找一些词汇去描述它,可我总是失败了,因为任何华丽的辞藻在此都变得淡然无味,它们切实与这里的一切都不相符。最后我决定换过一个角度来解决这个问题,有人曾说过人物是顺着小说的世界而生的。翠翠那如水一样柔情,明净的双眸,如那个世界的天空一样空灵,广阔的心;老船夫的善良,尽职;挪送的勤劳勇敢;天宝的直爽,憨厚……一切的一切或许就是一个“净“吧,我并不知我这样的概括是否得体,但它真是我真实的感觉。因为每次读完《边城》后我的。心灵就如春雨洗涤过的大地纯净无比,那种感觉真好!

边城读后感读后感篇3

善,并不一定能够抵达喜,也可能是悲。

中国现代文学史上有两座重要的“城”——一座是钱钟书的《围城》,另一座是沈从文的《边城》,它们都对后世文学产生了非常巨大的影响。《围城》写的是现实,而《边城》写的是梦幻般的现实。

?边城》是湘西如诗如画的风土人情的白描,也是对苗族朴实善良的年轻男女爱情的记述。整个故事也很简单,用现代的语境翻译过来的话,是一个富二代,不,是一家两个富二代同时爱上出身不好的姑娘。

我惊叹故事里对“自由恋爱”高度的认同,很美好、很超越、很现代、很浪漫。但《边城》是浪漫的悲剧,里面找不出谁是坏人,也没有突发事件,就事论事,谁都是对的。可是看到最后一句:…………这个人也许永远不回来了,也许“明天”回来!有一种悲情涌上心头,特别是明天头上的那个双引号,太凄美。

?边城》写于19世纪30年代,与同时代的文学作品相比较,对跨“阶级”恋爱的故事的描述不一样,主流价值观体系下,故事的讲述方式是这样的,要么是富二代玩玩女性就抛弃了,要么就是男方顶不住父母压力撤了,要么女方父母也强烈反对,女方最后都“死”得很惨,想都不用想,没有别的结局。不过,《边城》不是这样的,爷爷支持翠翠自由恋爱,船总顺顺也没有干涉儿子们,按说已经很另类了,很可贵了。

这就是沈从文作品独特的地方,他没有按主流方式反映阶级之间的“斗争”。他就是描写人与人矛盾冲突,象征意义不是反映当时的主流,他更文学,更文艺,沈从文在《边城》里表达了人性的复杂,善,并不一定能够抵达喜,也可能是悲。

诺贝尔文学奖评委、汉学家马悦然曾经透露,沈从文原本应该是1988年诺贝尔文学奖的得主,只可惜他在颁奖之前去世了。因为按照传统惯例,诺贝尔奖只能颁发给在世的人,所以沈从文错过了。马悦然的做法其实严重违背了诺贝尔奖的保密原则,但是他说自己愿意为了沈从文而打破这个规则。

边城读后感读后感篇4

若是不是那一夜的风雨,或许生活仍将在平淡中继续。那刚刚萌发的爱情的念头,或许还要在曲折中前行。然而就是这场风雨带走了渡船,也带走了翠翠唯一的亲人——祖父。或许他就是为这里的渡船而存在吧,所以当渡船被冲走时,作者给予了他们俩相同的命运。生命就是这样,总会有消亡,也总会有继续。如老船夫的渡船被冲走,新渡船又会出现。也如继承了祖父遗志的小孙女一样,仍然在做着摆渡人的事情。

没有轰轰烈烈的事迹,没有众多鲜明的人物,甚至纯真的爱情也只是刚刚萌发,而没有如炽热的火焰。就在这平淡之中,作者向我们展示了一幅恬静的生活画面——茶峒,小溪,溪边白色小塔,塔下一户人家,家里一个老人,一个女孩,一只黄狗。太阳升起,溪边小船开渡,夕阳西沉,小船收渡。如山间的溪水清流婉转,如天上的白云轻飘悠然。但是却是生活的真谛。

它们沉淀了恢弘沧桑,沉寂凄婉的悲壮。

美丽的湘西凤凰的风景是动人的,山城凤凰,山水环抱,静静地水即或深到一篙不能落底,却依然清澈透明,河中游鱼来去皆可以记数,常年深翠绿色的细竹,逼人眼目。

尽管凤凰有着桃花源的美好,——芳草鲜明,落英缤纷,阡陌交通,怡然自乐。单作者却有一种陌生感。回想一下,山还是那么的高峻,水还是那么的清澈,人还是那么的.勤劳,天还是天,你还是你,我还是我,而变的是人的心。人的心在顽童时是纯洁无暇的,天真的,那时侯未看到现实生活的丑陋,无奈。看到不仅仅是眼前看到的了。

生活是活动的,图画是静止的。生活供以人生命,图画供以人欣赏。

农村山城是一幅静止的图画。千年万年不变。生活里面的人叫画中人。他们在社会上地位可以忽略不计。然而画中一切于画外的人永远充满向往。

作为图景,有永不退色的鉴赏价值,浓厚的乡土气息。作为真实,却有它无法承载的厚重。作为生活其中的人更是另种悲凉,无奈。

因为爱,祖父操劳一生,当生命结束时,心中充满了挂念;因为爱,少女重新对生活有了诠释,有了希望;因为爱,哥哥选择了离开,以成全弟弟那分真挚的感情;因为爱,弟弟去寻求那个在他生命中最重要的人;因为爱,她便从此守着渡船,守着心中那个日日夜夜盼望归来的男人……

生活不是图画。生活需要流动。

到了冬天,那个塔了的白塔又重新修好。可是那个在月下唱歌,使翠翠在睡梦里为歌声把灵魂轻轻浮起的年轻人,还不曾回茶峒。

凄凉朴素,忧伤结束了。

所有心思浮动,所有山川日月沉静入画中,凝结画中。

边城读后感读后感篇5

连日的阴雨,情绪本就有些郁郁,更那堪是夜晚,似乎寂聊也随之侵袭而来。不想陷入一种空洞和无助,就起身去泡了杯咖啡,让自我温热和活力起来。然后端坐在电脑前,慢慢地阅读起数日前朋友推荐的沈从文先生的《边城》。

初读,许是习惯性的读小说的方式,急切的想寻读里面的人物或情节,故对于小说开篇大段的景物描述似乎看不进去,可渐渐的,一幅曼妙的风情画卷随着文字徐徐展开,使人不由自主的沉浸其中,仿佛置身湘西那美丽的世外桃园。翠翠就是在这样一个淳朴、天然、优美的环境中孕育出来的自然之女。

就是这样一个懵懂、娇憨、不食人间烟火的纯美女孩,却遭遇了一段似乎尚未开始就已结束了的绵长而忧伤的爱。也许越是急切得到就越容易失去,难道这就是宿命么?“那个人明天会回来么?”故事的结尾以这样的反问戛然而止,让人唏嘘不已。掩卷,脑海中似乎浮现翠翠灯下托腮喃喃自语的神情:“那个人明天会回来么?”她的纠结让人生生的心疼起来:这漫长的日子她是否能够靠着那个初见时的甜美回忆安然度过呢?

很久没有读到这样使人惊艳的文字了,这惊艳不是华丽。而是不染尘世的纯美感情遭压抑带给人的一种柔软、一种怜惜,一种淡淡的忧伤,一种对命运不解的扣问。不由感慨有时男子如何竟有比女子还极致的细腻,沈从文先生如何知晓那样一个情窦初开的女子那么隐微的心理,难道真如他所说:“在最好的年纪遇到了一个正当最好年纪的女子?”

有时光,有适宜的情绪,再读《边城》。

边城读后感读后感通用5篇相关文章:

★ 从边城读后感6篇

★ 边城记读后感7篇

★ 边边城读后感6篇

★ 边城2读后感7篇