同学们可以在读完一些文字后积极编写一篇读后感,经常写读后感可以帮助我们积累一定的写作经验,下面是写文书吧小编为您分享的彷徨集读后感8篇,感谢您的参阅。

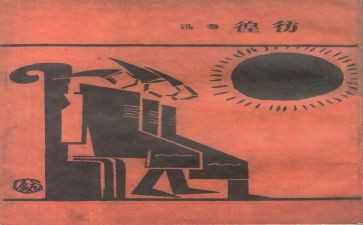

彷徨集读后感篇1

?祝福》是一篇悲郁的作品,这种感觉的得来,得自开篇的最初的那个瞬间,让我们看到一种缓慢有力的叙述,以及一个最为深刻宗体验式的世界中来的疑问与证词。鲁迅先生的目光,不断地被一个非现实世界的那些富有宗教意味的事物所吸引,带着横眉冷对的冷静和永不餍足的好奇心试图搞懂那套秩序,那个体系,那些埋藏在现实背后的神秘秩序与隐藏伦理;它越过了以人类之力与神抗衡的边界。他当然是一个旧秩序的反对者和新时期的彷徨者,但事实上他更像一个异端称颂者。

即使是一个最刁钻不屑的讽刺作家,都无法用这种非道德的荒谬感去还原那个荒诞残忍的世界。因为故事是在一个既有的伦理秩序完全崩塌的世界里提出来的(无论是儒家、道家还是佛家,现在都已经统统失效了),在鲁迅先生看来,非人性的否定之力于是就无法呈现了。这一秩序的崩解是如此恢宏而遥不可及,因此对于心灵的勘探,用以反抗那些最高权力结构与文化形态的方式,就变成了一种不附和,抗议和基础批判的力量。鲁迅先生以一种极端的尖锐看到了彼时的现实的真实外壳;他知道,一旦内省,就可以了解它的姿态,了解事件和境况的整个外观,以及它们的羁绊和缠绕;然而对他来说,这至多也只不过是一个故事的起端罢了。

我们永远无法挣脱的东西,叫生活。鲁迅冷冷道来,铺开了生活绝望的巨网。网中的人可以选择挣扎或不挣扎,而结果都是一样的。灰暗阴冷的调子挟裹着湿冷的风 席卷而来,所有的人都不可避免地在生活的泥沼中沦陷,无论他或她以何种姿态与生活对话,无论他们是逆来顺受地妥协麻木不仁地顺逐还事独地守望心灵月亮。 而鲁迅站在高处,热肠挂住,冷眼看穿,如一个造世主看着他的子民们匆匆奔赴命运既定的悲剧走向。

彷徨集读后感篇2

借着暑假空闲的时间,我阅读了《鲁迅在呐喊中彷徨》这本传记,一位伟大人物的事迹与精神深深地把我吸引住了。

这本传记描写了鲁迅的一生。鲁迅的一生,承受过常人难以忍受的痛苦。少年鲁迅,祖父入狱,父亲病逝,鲁迅协助母亲扛起全家的担子,饱尝了人生的酸甜苦辣;青年鲁迅,遭遇突如其来的包办婚姻,情感生活从此残缺不全;中年鲁迅,从小情同手足的弟弟周作人与自己反目成仇,“兄弟怡怡”的梦想就此破灭……鲁迅的一生波澜壮阔、跌宕起伏,我们从其中读出了鲁迅的坚强。

我们要向鲁迅学习,学习他的坚强不息、奋发有为。生活在太平盛世,幸福家庭中的我们,或许很难体会到这种生活的苦难,但是我们要珍惜自己身边的幸福,体会父母的辛苦。做一些力所能及的家务事,一句温暖的问候,抑或是一个善意的玩笑,都会让家人感到慰藉。不为一些无谓的事情所困扰,坚持不懈、努力向上,这是鲁迅先生对我们的启示。

鲁迅苦难的一生铸就了鲁迅钢铁般的斗魂。他在朋友钱玄同的鼓舞之下为《新青年》做文章。鲁迅写了最初的一篇《狂人日记》,从此一发不可收拾。可是,随着时间的流逝,那些原本跟他处在统一战线上的人们,有的高升了,有的隐退了,有的还做起了他的敌人,只有他坚持到了最后,奋斗到生命的最后一息。

鲁迅的思想尖锐而深刻。他永不放弃,终于为了思想上的差异和朋友钱玄同分道扬镳;他不畏权贵,为了振兴“白话文运动”而不惜告倒了上司章士钊;他憎恶分明,揭露了老友胡适的黑暗行径。他以笔为利器,用犀利的语言批评讽刺了当时中国文学界各种丑恶的现象。

我们要向鲁迅学习,学习他坚贞不屈的战士精神!

读了这本书,我真正走进了鲁迅博大精深的世界。臧克家说:“有的人死了,他还活着。”鲁迅正是这样的人。他是中华民族的民族魂,是无数中国文人心中一座不倒的丰碑。其实鲁迅和我们一样,也有爱恨情仇,也有悲欢离合。只是,他炙热地爱着真善美,刻骨地憎恨假丑恶,他身体中的战魂永远不倒。鲁迅具有着独特的人格魅力,对于鲁迅先生这样的人,我们实在应该好好理解,好好学习。

“高山仰止,景行行止。”让我们一起读鲁迅,一起追寻心灵深处的那份感动!

彷徨集读后感篇3

?彷徨》中的人物走的是一条明显的下行路线,人物的悲剧性藉由其命运的恶化或曾经纯真美好信念的消亡而呈现。在作者有意识营造的灰暗阴霾的大背景下,这种 悲剧显然无法抗拒。读鲁迅的作品或许可以引人深思,引人追寻和鞭挞悲剧产生的社会根源,然而命运的恶化仅仅只是改造社会便可以彻底消除的么?人群之中,种 种畸形的集体无意识,仅仅只是一个“国人劣根性”所能概括?

可惜的是,在很长一个时期里,我们的主流评论体系中,对于鲁迅的解读仅仅停留于对黑暗社会和国民劣根性鞭辟入里的批判,似乎更关注鲁迅的作品之于当时或现 在,对于中国社会发展某一阶段的状态反映,并以此来确定其在文学史上的地位。假如鲁迅的作品只有政治意义或社会批判意义,只是针对彼时彼境某一人群生存状 态的书写,那么当时过境迁,阶段作品或伟大作品只能成为博物馆艺术,而不可能成为穿透漫长时光而丝毫不减其光彩的长河作品。而我们的中小学教科书或教科书 式的所谓权威评论似乎正在做着这样的事,对鲁迅作品的解读和阐释仅止于阶段作品,却将鲁迅其人捧至神圣而不可撼动的地位,于是神坛上的鲁迅变成了一幅刻板 的木刻像,黑白分明没有血肉。而在这样集体强迫性的膜拜之后,当我们重新构建自我价值体系和评判体系的时候,对鲁迅的态度便有了两极分化的趋势:奉若神灵 越捧越高,或视为垃圾踏上一万只脚。鲁迅早在几十年前便提出了“骂杀”“捧杀”之说,却在身后无数追随者和抨击者的捧与骂中愈显面目模糊;《灯下漫笔》中 说中国人从来没有争取到作为人的价格,而当今天越来越多的中国人被越来越当成人看待的时候,鲁迅本人反而越来越不被当成人看。

所以,在这一篇的阅读笔记中,请允许我把鲁迅扔进垃圾筒。此刻我们要的只是《彷徨》,是那一群人的生存状态中所映射出人类的种种不堪和困境,而不是以叙事内容去鉴定叙事者骨头的硬度思想的深度批判的力度从而给叙事者冠以带了一个又一个“家”的冗长头衔。

我们永远无法挣脱的东西,叫生活。鲁迅冷冷道来,铺开了生活绝望的巨网。网中的人可以选择挣扎或不挣扎,而结果都是一样的。灰暗阴冷的调子挟裹着湿冷的风 席卷而来,所有的人都不可避免地在生活的泥沼中沦陷,无论他或她以何种姿态与生活对话,无论他们是逆来顺受地妥协麻木不仁地顺逐还事独地守望心灵月亮。 而鲁迅站在高处,热肠挂住,冷眼看穿,如一个造世主看着他的子民们匆匆奔赴命运既定的悲剧走向。

彷徨集读后感篇4

鲁迅先生有的故事是经过那些人物的事件来对此刻的社会进行批评与讽刺的,如阿q那愚昧的“精神胜利法”显示出了鲁迅先生的无知、自欺欺人,以及最终冤死的事情讽刺了社会的不公。再如狂人的那一册日记体现出了鲁迅先生变态的内心世界,可是反衬出了社会上封建礼仪对人精神的束缚如同一块千斤巨石压在人们的心上。再如孔乙己那满嘴的之乎者也、不赖帐和最终惨死的经历些出了鲁迅先生的迂腐、善良还对封建科举制度的心灵残害做出了锋锐的控诉。

有时,鲁迅先生也经过一些毫不起眼的小事儿描述,比如说:《一件小事》经过自我的自私和那个车夫的伟大赞颂了这种光明磊落、敢作敢当的伟大精神。《头发的故事》就是经过“我”和“n先生”的一次谈话揭示了辫子对古代劳动人民的压迫与剥削。在写作中,鲁迅先生也会经过在文章中哪些不起眼的线索带给人们道理,如《药》之中夏瑜的牺牲赞扬了革命可是反对了革命的不彻底性,赞扬了夏瑜英勇无畏的精神,也体现出了康大叔的冷漠、封建。

鲁迅先生不之会经过哪些事情来批判社会,还会描述出来自我真挚的感情,如《社戏》中经过孩子那些近似于胡闹的事情描绘出孩子的天真无邪以及聪敏和顽皮,更是描绘了双喜、阿发两个人物。

?呐喊》实在是一部经典的作品。如同它的名字一样,是鲁迅先生经过哪些事情在呐喊,崇尚光明反对黑暗。在这其中,有许多好的写作手法等着我们来借鉴呢!

彷徨集读后感篇5

彷徨是苦闷的,彷徨是迷茫的,彷徨是无处宣泄的,彷徨就像游走在荒原上的孤魂,不知该何去何从,不光是身体的无处归依,更是灵魂的无法寄托。前方在哪里,有前方吗?真的有前方吗?那又在哪里?

二十年代的中国,黑暗、混乱、动荡不安,满目疮痍,热血的青年奋起反抗,期望毁灭这个千疮百孔的旧世界。于是有了“五四”运动,鲁迅先生写下了《呐喊》,向腐朽的封建社会发出了沉重的宣战。“五四”运动后是新文化阵营的分化时期,原来参加过新文化运动的从,“有的退隐,有的高升,有的前进”,鲁迅当时象布不成阵的游勇那样“孤独”和“彷徨”。曾经,他满怀希望,然而这希望,最终是破灭了。他看不到有更好的出路,出路似乎总是在未来,而不是在现在,于是他彷徨了,《彷徨》表现了他在这一时期在革命征途上探索的心情。后来在《题t;彷徨>》一诗中说:squo;寂寞新文苑,平安旧战场,两间余一卒,荷戟独彷徨。“这便是题名《彷徨》的来由。他在《彷徨》书扉页上引用《离骚》诗句:”路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。“这又证明了鲁迅先生是十足的智者,是坚强的斗士,虽然彷徨,虽然苦闷,但仍然求索,不轻言放弃。仍然在锲而不舍地抨击着封建社会,(表现了对生活在封建势力重压下的农民及知识分子”哀其不幸“,”怒其不争“的关怀。他的人生是一个圆,有彷徨,有苦闷,但没有放弃。

生活在一个相对民主,相对自由的世界的我们,承受着属于我们这一代的承受。有悲伤,有泪水,但作为人,最高级的动物,我们应该挺起胸膛,伸直腰杆,呼一口新鲜的空气,像我们的祖祖辈辈那样勇敢地前行吧。

彷徨集读后感篇6

轻轻地,走进那个多灾多难的季节,挤一滴生命的翠绿,涂满不堪回首的往事。他,就是鲁迅,黑夜中孤独的探索者,为与黑暗的抗争耗尽了他满腔的热血,让我们这些后来人带着几缕彷徨走近他吧!

鲁迅先生生活在一个新旧交替、异常黑暗的年代。虽然,辛亥革命的爆发是令人振奋的,但毕竟它没能成功,中国还是陷入了混沌状态。鲁迅,他怀着一颗无私的爱国心,徘徊于黑暗中,苦苦追求民族的希望与光明。

他紧紧握着战斗的笔杆,冒着弹雨毒硫,坚强地、英勇地、不屈地战斗着。当然,鲁迅的这种“希望”与他当时的思想有很大关系。因为他是一个进步者,认为社会总能向前发展。我们暂且将这种思想放在一边,不去评价它的对错。然而单是有这样一种精神,一种希望就是很可贵的。

人的一生,挫折是常会有的事情。当你经历痛苦的时候,能将一粒希望的火种埋在心间,那么梦想的烈焰会为你照亮前行的路途。我们需要这种“乐观”精神,这是治愈一切心灵创伤的灵丹妙药。鲁迅先生含着这颗灵丹耕耘在一个黑色的年代里,在最困顿的时刻它执着地发挥着效力。许多人心中也怀有希望的种子,但他们不具有鲁迅先生的“韧的精神”。当挫折来临时,他们心中的希望之火就被熄灭了。可见,这种精神不是每个有“火种”的人都拥有的,只是鲁迅才有的独一无二的品质。

“一切是死一般的宁静,死的人和活的人”。死的人长眠于地下也当安息了,因为活下来的人点燃了希望的灯火指引更多的人踏上生的路途,因为更多的垂死的人被救起,活在希望的世界里。这就是鲁迅先生的思想本质。

此时,我想靠近彷徨着的鲁迅,与他一同守望着闪亮的希望,在漆黑的长夜中战斗,迎接新的黎明!

彷徨集读后感篇7

?呐喊》是中国现代伟大的文学家、思想家和革命家,文化战线上的民族英雄鲁迅的一本小说集。

?呐喊》对当时的封建社会的批判随处可见,不只是《狂人日记》中的封建社会吃人,还是那落魄书生孔乙己,还有《阿q正传》的阿q等等。这本书有力地揭露和鞭挞了封建旧恶势力。

其中,《狂人日记》中的吃人令我印象极其深刻,鲁迅借狂人之口,控诉了黑漆漆的吃人的封建社会。书中最后狂人说:“没有吃过人的孩子,或者还有?救救孩子……”这更是激起了人们对当时社会的不满,也推动了新文化运动的开展。

?孔乙己》中的孔乙己,是受封建思想的一个好吃懒做处读书外一无是处的连秀才都没考上的书生。他懦弱、喜欢小偷小窃,因此经常被人打,后来竟被打断了一条腿。家境贫穷,所以才会偷窃。孔乙己喜欢穿长袍,不过这长袍又脏又破,还喜欢到酒店喝酒。说话满嘴知乎者也。在被打断腿后在酒店出现过一次,之后再也没人见到他了。我特别可怜他,他在封建社会下,成了如此模样,无一人帮助过他,还嘲讽他,他自己也没改过自新,最后也不见踪影了。

还有闰土,我们都知道闰土小时候是多么可爱,和鲁迅是好朋友。可在长大之后,鲁迅满怀希望回到故乡,急切的想再次看到闰土。长达后的闰土再见到鲁迅后,竟不说“迅哥儿”却恭敬地叫了一声“老爷”。这的确令人悲伤、感慨。鲁迅也说他与闰土之间有了一层隔阂。我真的不能想象到底是什么让闰土变成了这样,当初亲密的朋友现在却叫自己“老爷”,鲁迅应该很难受吧。

这就是呐喊,对封建社会万分厌恶的《呐喊》。让我们一起品读它吧!

彷徨集读后感篇8

?呐喊》是鲁迅先生是正值五四革命精神高扬时期所作,作品真实的描绘了从辛亥革命到五四时期的社会日子,揭示了种种层次的社会矛盾,对封建制度及陈腐的传统观念进行了深刻的剖析,和彻底的否定,表现出对民族日子的浓重的忧患意识和对社会变革的强烈愿望。

其实在读完《呐喊》的第一感觉,只能用两个字来形容,自责,我自己有点奇怪为什么会这样?经过我的思考后,我发现,以前人的观念真的让人不可理喻,我常常跟我身边的人说,如果我生在那个年代,我一定象孙中山那样,对人们的思想进行彻底的教育。

我对《呐喊》中的阿q正传,比较感兴趣,尤其是阿q,我觉得那样的年代里像啊q这样的人是少之又少,在如今发达的21世纪,也几乎没有象啊q的人了,其实我还是挺佩服啊q这个人物的,时代虽然抛弃了他,但他并没有放弃了自己,而是不断的努力活下来,也许有人会说苟且活着还不如死,但是,生命是第一位啊,没有生命许多都是空想。

如今,像这样发达的21世纪,我想很少有人想到曾经那么愚昧的国民了,可是,你们有没有想过至今还有那些愚昧的国民的存在,也许有人会觉得不可思议,但这的确是真的。

在那些偏远山村的人们,因为接触不到先进的文化教育,以至仍然保留着以前的各种封建习俗,这一点也不奇怪,社会有进步,而他们似乎日子没有多大的改变,以后,我们要做的还有更多的,包括教育和传统,分辨传统和封建的区别,

未来的日子里,我们除了自己要好好的活着之外,也要帮助别人好好的活着,因为我们的社会在进步。

彷徨集读后感8篇相关文章:

★ 紫藤读后感8篇

★ 蛤蟆读后感8篇

★ 欢迎读后感8篇

★ 弱点读后感8篇