写读后感是一种思考未来的机会,通过它我们可以展望自己的未来发展和成长,写读后感是一个有趣的活动,它让我们充分发挥想象力,沉浸在书中的世界中,下面是写文书吧小编为您分享的读李清照诗读后感8篇,感谢您的参阅。

读李清照诗读后感篇1

在百家讲坛里听了无数次康震老师讲的>,听的我时而满面春色,时而眼窝温润,又每每感慨万千,不但感慨李清照那丰富的人生,那超凡脱俗的才情,更加感慨康震老师那声情并茂的讲解。真羡慕有才的人呀!呵呵!!其中特别喜欢的就是这一首:

如梦令

常记溪亭日暮,

沉醉不知归路,

兴尽晚回舟,

误入藕花深处,

争渡,争渡,

惊起一滩鸥鹭。

已经不记得是在小学还是中学时就已经熟背这首词了,可是却从来没有这么深入的理解,只是为了应付功课而背诵的。这次可能是因为康震老师的讲解太美了,我也好像听懂了这首词。说实话,如果每个孩子都能有这样的老师来教导那将是怎样的一种幸福呀,做父母的又将心存多少感激呀。

题外话(人上了年纪每每会发出些许感叹,这种感叹是毫无空间和时间界限的。就比如现在吧,我本来要解说的是李清照的这首词,是她早年描写少女时期的一幅如画美绢,可是心中却有份患得患失的感受,就是当你对某件事有更深感悟的时候,就迫不及待的想要把你的感受同好朋友或最亲的人分享,而我现在却苦于没有人可以分享,故常常会为此吁叹不已。好在我坚信自己还是个可以变通的人,无论什么问题总会找到解决办法的,比如这次,我就找到了一个相当投缘的知己,跟她解说自己对这首词的理解。哈哈,此人就是我的宝贝女儿源球球,做老师的感觉真爽啊。)

下面就是我给源球球讲解的这首词。

从字面意义上讲呢,"常记溪亭日暮",常记就是常常会想起,溪亭是个地名,日暮就是太阳下山的时候;"沉醉不知归路",沉醉就是喝醉了,而且醉的很深,不知归路就是不知道回家的路了;"兴尽晚回舟",是说玩的非常尽兴,很晚才开始往回划船;"误入藕花深处",误,就是错误,藕花,就是荷花,藕花深处,就是荷花很茂盛的地方;争渡,就是比赛划船;"惊起一滩鸥鹭",鸥鹭是一种水鸟,以捕食鱼虾为食,这一句呢是说,受惊的鸥鹭飞起来了。字面意思理解完之后呢,让我们闭上眼睛感受一下,在那个常常让人想起的溪亭的傍晚,落日的余辉洒在波光粼粼的湖面上,一群十六七岁天真无邪的少女在湖面上划船,饮酒,无拘无束,那酒醉后绯红的脸庞与湖水中盛开的荷花交相辉映,哪一个更美,没有人能说清。在尽情的玩耍之后,才想起天色已晚,该是回家的时候了,可是不知是因为酒醉还是天晚的原因,更或是有意识的,船被划进了荷花的深处,哈哈,这不是给大家带来了更大的乐趣吗,那么就来比赛吧,看看哪条船划的更快,争渡,争渡,可是嬉笑声,加油声却吵醒了一滩鸥鹭,而这惊起的一滩鸥鹭,却为这群游玩的少女带来更多的惊喜。多美呀!

是啊,如果我的少女时代也有这样的一个让人常常记起的日暮时分,每每回想起时心中都会涌出由衷的幸福,脸上当然都会挂上一份甜蜜的微笑,那将是多么惬意的事啊。真的好欣赏李清照,她将那种瞬间的感受表达的淋漓尽致,真的是人人意中之所有,人人笔下这所无呀。其实就算我们自己没有那么美好的回忆,可是随着李清照诗词的引领来到一千多年前,感受一翻千年前少女的幸福生活,也不失为一种收获,好想多收获一些,也好希望每一个读李清照词的人都能有所收获,那样李清照的词就可以无尽的传递下去,那她也就不会为没有子嗣而遗憾了,因为每一个读懂她的人,都是她的后人,都是她的子嗣。

读李清照诗读后感篇2

雨后初晴,偶得李清照之杰作《漱玉词》,读后感慨系之,一幕幕的爱恨离愁,一阕阕云烟往事,千万个片断在脑海闪过。顷间心痒难耐,遂下笔,一舒心中感伤。——题记

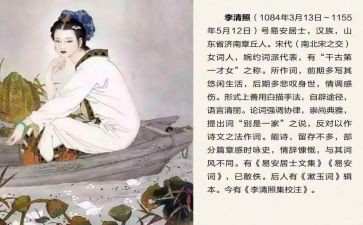

一、生平

?老残游记》有云:四面荷花三面柳,一城山色半城湖。古今第一女子就诞生在“家家泉水,户户垂杨”的济南,柳絮泉畔。李清照,号易安居士。宋朝词人。生卒难考,推测生于1804年,卒于1151年。其诗、词、文、赋皆有成就,以词最为擅长著名。词作风格以婉约为主,用语精炼格调清新,写景抒情真切感人。惜作品大多散佚,流世之作不过数十首,皆属上乘之作,从而奠定了她在中国文学史上压倒众多须眉的崇高地位。

二、婚姻

易安出身书香世家,从小接受良好的正统,饱览百家经典。而后嫁与考古学家赵明诚,正值二八妙龄。夫妻二人皆博学之士,意趣相投,一见倾心,感情甚笃。由于明诚的鼓励,婚后生活美满,前期的作品大多围绕自己的婚姻生活,起居趣事。其中《如梦令?常记溪亭日暮》就写出了两人同游时美好的时光。《易安居士事辑》里有一段文字:易安性强记,每饭罢,烹茶,指堆积书史,言某事,在某书,几卷,几页,几行,以中否决胜负。为饮茶先后,中即举杯,往往大笑,茶倾覆怀中,反不得引而起。这是他们别有风味的闺房之乐。他们是知己也是情人。古有高山流水之作以表友谊深厚之意,也有鹣鲽情深以示夫妻相爱之深。人生得一知己而无憾。此情无计可消除,才下眉头,却上心头。(《一剪梅》)莫道不消魂,帘卷西风,人比黄花瘦。(《醉花阴》)人说小别胜新婚。明诚与易安二人的感情浓得似墨,怎么化也化不开。婚后小别,两地相思,已经令她难以入眠了。上引之二篇,就是这段时期写的。一种风流潇洒的韵度,洋溢在笔墨之间;飞扬的文采写出旖旎的年华和炽热的情感。

三、惊变

靖康之变是易安人生的一个分水岭。在经过靖康之变,先是父亲被贬,家道中落,而后是金兵入侵、山河沦陷,接着是流亡建康、明诚病故。噩耗连连,瘦小的她,坚持了这么久,终于病倒了。病间她作了《摊破浣溪沙》一词。病起萧萧两鬓华,卧看残月上窗纱。字里行间,又透着多少分无奈、多少分思念、多少分怨恨?那张愁容那份薄凉,又有谁看得清听得懂?从此,易安抱着一颗支离破碎的心,只身飘泊于江浙间,过着颠沛流离无依无靠的生活。后期的作品因而产生了极大的变化。词风一转,开始关心时事政局,讽刺朝中权贵,了解百姓疾苦。她把这一切的情感都反映在词上。如“南渡衣冠少王导,北来消息憾刘昆!”又如“欲将血泪寄山河,去洒东山一坯土!”这些词句不仅抒发了个人身世的哀苦,亦道出了对时事的悲愤!

四、晚年

她的晚年是悲清孤寂的。在动荡间沉浮了多年,身心都受到了极大的伤害,然而这些还不够!因对时局的不平她差点下狱;因风芒过露而遭人妒忌,竟诬蔑她在暮年改嫁!这些这些,她都不想再说什么,再辩什么了。慢慢地,茫茫人海中消失了她孤弱的身影。是妥协?不,这不是她的风格!她渐渐懂得了人生的真谛,慢慢地淡出,淡出。在满口酸楚中,她尝到了苦中作乐的欣悦;在累累伤痕里,她看到了生命永恒的姿态。

五、感慨

易安的一生,围绕着政治时局而起起落落,跌跌宕宕,历尽了生、离、死、别、爱、恨、情、仇。如人饮水,冷暖自知。然而如果没有这样的经历,又怎能创造出辉煌?没有世事的洗炼,哪有今天的精华?她曾说出:“生当作人杰,死亦为鬼雄。至今思项羽,不肯过江东”这样的豪言壮语;她亦念过:“寻寻觅觅冷冷清清凄凄惨惨戚戚,乍凉还寒时候,最难将息”这样的悲寂柔情。她,是一个女人,她,也是一位词人。她创作出千古传诵的佳作,而她的人生更是一首绝唱,流芳百世。不徒俯视巾帼,直欲压倒须眉!

昨日的黄花已凋零,昔日的往事成追忆。而她的身影,历经风霜洗炼过的淡笑,她的眼神,藏着无限的心事。透过她的词,向我们缓缓述叙着,她那跌宕无数的传奇人生。

读李清照诗读后感篇3

一向都喜欢婉约派的诗词,李清照的属最爱了,但是也仅仅是喜欢而已,并没有把每首都背下来,虽然每次都豪心壮志说要背完,每次都会被耽误,李清照读后感。还是怪自己没有恒心吧。这次跟着师父学写诗,师父说一开始要背诗,其实光光背诗还是一件挺惬意的事,唐诗的类型不是我喜欢的.类型,还是偏爱于宋词多点。背了好几首离愁的词,不是故意挑选的,按照顺序背下来,确实离愁的诗很多,怎么说,现在对于写诗还是没有多少概念,只是模仿还可以。分不清诗词的结构,每个词牌名的特点,这让我有点纠结。关于离愁的诗,印象比较深的就是范仲淹的御街行和晏殊的蝶恋花了,“愁肠已断无由醉。酒未到,先成泪。”是“酒入愁肠,化作相思泪”的升级版,也是我的最爱。

两首词基本都是先写景再抒情,寓情于景。落叶和西风肯定是少不了的,独上高楼亦是相同之处,可以想象的是登上高楼,听着耳边的风声以及树叶掉落的沙沙声,寂寥的看着只知道照亮朱户的月亮,加深了内心的离愁相思。“谙”意为熟悉,两首词都有用到。说说在这两首词里学到的词吧。欹:倾斜的样子。香砌:有落花在上面的台阶。练:素色的绸。

其实蝶恋花的景物描写更加生动,从景物描写中完全可以看出主人公的哀愁,槛菊愁烟兰泣露,兰和菊都是象征着品格的高贵纯洁,愁的是菊,哭的是兰,实际上真正伤心的是主人公。其实背完这两首词心里感触还是挺多的,就是感觉用文字描述就有点困难了,正如写诗的时候,明明知道要表达的意思,但是却找不到正确的词。

读李清照诗读后感篇4

读李清照的《如梦令》,我们要知晓当时的背景:李清照与赵明诚夫妇感情笃厚,但是“结缡未久,明诚即负笈远游,易安殊不忍别”,并抓住一问一答进行分析,我们就不难领悟到这首词的感伤情怀,既有爱花惜春的遗憾,又有红颜易老的伤感,更有惜别怀人的烦闷,几股愁思扭结,于“短幅中藏有无数折”。本篇是李清照早期的词作之一。

词中充分体现出作者对大自然、对春天的热爱。这是一首小令,内容也很简单。它写的是春夜里大自然经历了一场风吹雨打,词人预感到庭园中的花木必然是绿叶繁茂,花事凋零了。因此,翌日清晨她急切地向“卷帘人”询问室外的变化,粗心的“卷帘人”却答之以“海棠依旧”。

对此,词人禁不住连用两个“知否”与一个“应是”来纠正其观察的粗疏与回答的错误。“绿肥红瘦”一句,形象地反映出作者对春天将逝的惋惜之情。词的写法别致,侧重于从听觉方面来塑造形象并构成意境。作者不是平铺直叙地去描写百花凋残的暮春景象,而是立足清晨醒后,从“昨夜”写起,通过“雨疏风骤”,从听觉上展开联想,然后转化为视觉形象:“绿肥红瘦”。值得指出的是,这“绿肥红瘦”四字只不过是作者内心虚拟想象之词,它还有一个向客观现实转化的过程。正因为这首词有一个从听觉到视觉,有一个从内心到客观现实的转化过程,所以才能给读者留下广阔的想象空间,便于进行艺术的再创造。这首词之所以耐人咀嚼,其原因也正在这里。其次,通过问答进行感情上的对比烘托。这种写法,不仅语言精炼生动,结构也由此显得分外紧凑,使读者有如闻其声、如见其人的真切感。人物的身份、性格、教养以及感情上的细微差别也都历历在目,词也由此而显得生动活泼。“却道”一句,写出了“卷帘人”观察上的粗疏与感情上的淡漠,它恰好衬托出作者体察的细腻与情思的深婉。没有这种细腻的体察与深婉的情思,是不可能写出好作品来的。

再次,成功地使用拟人化的手法。词中把本来用以形容人的“肥”、“瘦”二字,借来用以形容绿叶的繁茂与红花的稀少,暗示出春天的逐渐消失。这一句不论是在语言的提炼上还是在修辞手法的使用上都是极富创造性的。前面说过,这首词很短,总共不过三十三字,但它却能通过生活中一个极其普通的细节,反映作者丰富的内心世界,用语平白浅近,意境含蓄深厚,具有“弦外音,味外味”。黄了翁在《蓼园词选》中说:“一问极有情,答以‘依旧’,答得极淡,跌出‘知否’二句来。而‘绿肥红瘦’无限凄婉,却又妙在含蓄。短幅中藏无数曲折,自是圣于词者。

读李清照诗读后感篇5

花,自在地飘零;水,自在地漂流。一种离别的相思,你与我,牵动起两处的闲愁……

已近初秋,红藕依旧飘着残香,但却已人去席凉。自夫赵明诚求学去时,便注定了她孤苦的一生。回想起往日与赵明诚的点点滴滴,一愁更叠一愁。

独自一人,轻轻地解开罗裳,换上便装,便上了小船。轻轻地,轻轻地,不忍惊动他人,连侍女也未跟从。孤独地划着小舟。曾经的举动惊起了一滩的鸥鹭,而如今,再华丽的辞藻,也难解她心中的愁思。

那就抬起头望望天空吧!一朵一朵的白云在空中悠闲地飘着。多么像雪白的纸啊!若此时,远在他乡的丈夫能寄一封书信,那该多好啊!可这毕竟只是梦吧!大雁成群结队归来之时,她或许也只能在楼上观望那轮充满相思的月亮。

风又飘飘,雨又萧萧。风打落枝头的花,随着水独自漂向远方。同是一种相思,却牵动着这头的她和那头她的丈夫。是这个世界太大了吧!否则,他们怎会如此地难以相见?是这个世界太小了吧!否则,他们又怎会只一轮明月便牵起两处的相思?

这种相思的情怀叫她怎么能消除?唯有想念……

小舟依旧缓缓地往前划,孤独的心境,只身的人影,逐渐感到紧皱的眉头稍稍舒展。是不再想念,还是别有他思?都不是。而是这一分相思下了眉头,却又涌上了心头。

下弦月,星满天,像谁泪连连;一阵风,一首歌,摇晃思念。

写到这儿,不禁思绪万千。

不能不说,李清照是幸运的,她找到了知己,但是命运给了她多少,也必将拿走多少。这样的快乐并未持续多久。一个人,偶尔看到寂寞也再所难免。

有时我会想,如果当时各地都很好,赵明诚也就不需要到外地求学;如果当时交通发达,即使需要到外地求学,李清照和赵明诚也可以时常相见;如果当时国家安定,人民生活安居乐业,李清照和赵明诚也就不会在战乱中丢失那么多古玩,以至最后走散;如果当时……

太多太多的如果,但那毕竟也只是幻想。生活在当代的我们,有这么好的环境来学习,我们难道不应该珍惜吗?这一切都应当归功于祖国的发展,不是吗?正是因为我们伟大的祖国蒸蒸日上,才会使我们的日子越来越幸福。当今祖国科技的发展,使得即使是身在异国他乡的人们也能够天天相见。

今年是我们伟大的祖国六十岁的生日,作为祖国未来的花朵,我们应该怎样来报答祖国今日的发展?是的,今天我以祖国为荣,明天祖国以我为荣!

我想此时的李清照和赵明诚应该已在天国相见了吧!他们一定也已经欣喜地看到了祖国的变化,祖国的富强!

读李清照诗读后感篇6

俗话说“书中自有黄金屋”“书中自有颜如玉”。阅读各种各样的书籍,总能带给我很多收获:有的书给我自信和勇气,有的书使我感动得热泪盈眶,有的书坚定了我的理想和信念,有的书为我的写作提供了大量的素材……优秀的书籍像一座宝库,一走进去,你会被里面的“奇珍异宝”吸引住。

?李清照买书》就是其中一个让我喜欢的“宝贝”。有一年清明,我国著名的女词人李清照来到书市,仔细翻看,希望找到一本中意的书。忽然,一套几乎失传的、用篆字写的《古金石考》吸引了她。她马上拿起书,认真地读了起来。过了好久,想起此书是卖的.。求书心切的李清照问:“此书卖多少钱?”老者答道:“家道中落,此书至少也得三十两吧……”未等老者说完,李清照担忧地说:“出门急促,没带那么多银两,明日可否?”“我与家人约好,日落时,不管是否卖出,都要出城回家。”老者无奈地说道。这可怎么办呀?求书心切的李清照脑筋一动,让老者稍稍等下,说她去去就来。

原来,李清照想到的办法是,将自己的新衣典当了,换了钱来买《古金石考》,最后终于成功地买到了书。

读完这个故事,我被女词人对书籍的热爱所感动。没想到,她对书籍竟然这样痴迷,在她的心中,书籍比美丽的新衣服宝贵得多。也正因为她博览群书,开阔了视野,积累了知识,后来成了我国文学史上著名的女词人,写出了无数精彩的作品。我想,这与她对知识的热爱、对书籍的痴迷是分不开的。

在人生的道路上,我们应当保持对生活和学习的热情,不断地吸取能够使自己快乐成长、健康有益的东西。让我们一起爱上读书吧,像李清照那样,做一个热爱阅读的人!

读李清照诗读后感篇7

李清照是为人熟知的才女。我读了一篇关于她的一篇故事——《才华初露》。

李清照自幼热爱文学。有一次,父亲李格非把他朋友张文潜的一首诗给她学习。李清照读了几遍,认为这首诗不够客观,便按自己的想法写了两首诗。一天,父亲在家里请客,众人让李清照展示一下她的才华,李清照便把自己最近写的诗文拿去,就是那两首诗,并把张文潜的诗也拿了过去。客人门看后赞不绝口,都说比张文钱的事还好,敢与才子的是提出不同的看法。父亲更重视女儿的才华了。

从这篇故事我明白了:学习不能一味的盲从书本,不能囫囵吞枣的`接受他人的观点,要通过分析和思考产生自己的想法,这样的到的知识才是深刻又不容易忘掉的。李清照虽然只是个孩子,却不迷信权威,敢于对才子的诗提出自己的见解这一特点,值得我们学习。

的确,我是一个喜欢附和别人的观点的人。有一次,别人问我:“你有没有看昨晚的《xxx》?超好看,对吧?xxx超酷``````”我并不接触这些,但为了不显示自己见识少、不让别人认为自己是个“二百五”,我就只好附和道:“是啊是啊是啊是啊是啊!”好长时间之后(约几个月),我才问:“呃,那个xxx是讲什么的来着?”有时候,我认为有一个什么更好的方案之类的,见大家都没开口,我也就会把嘴巴封得死死的,如同拉上拉链式的,结果自己把这东西憋在心里很不是个滋味——很不好受。现在,我依然是如此。看来,我以后要改了这个习惯,这样,对自己也好,对大家也好,这样就不会患上“心里难受症”了。

?李清照才华初露》对我大有启发。

读李清照诗读后感篇8

学诗三十年,缄口不求知。谁遣好奇士,相逢说项斯。

似乎是一夜名震汴京,又是那年在相国寺,一袭秀色的绣丝长裙,一支平素却极其雅致的青色簪子挽起发丝,洁白如玉的肌肤,头头是道地讲着相国寺的由来,人群如织却纷纷驻足,对这位相貌清秀又博学多识的姑娘暗暗称赞。阳光刚好,快乐刚刚满足,不经意回眸一笑,阳光洒在她身上,她的一点点羞涩,脸上泛起的红晕,都深深印在少年炽热痴痴的眸中。

“见客入来,袜刬金钗溜。和羞走。倚门回首,却把青梅嗅。”从秋千上下来,却忽然撞见客人闯入,急急回避却忘记穿鞋子,金钗偏偏滑落。这位客人,似乎在哪里见过。莫不是,那日那道久久停留的目光。以青梅作掩,倚门回首的她,青涩,充满着对爱情的浪漫憧憬。

“怕郎猜道,奴面不如花面好。”在倾慕与欣赏中,她与他终成眷属。不是海誓山盟,是他每日归家心切,期待着她的新作,总是第一个欣赏,连连夸赞,眸中掩饰不去的喜悦,所有的甜蜜都融在双目中。共同的对艺术的热爱和高雅的品位,他们不同于世俗,精神世界的交流,给了她一生难忘的美好记忆,却也再寻不来一个这样与她兴致相同,隆冬时节与她赏梅煮酒,备好笔墨题词此花不与群花比的人。

这样高雅的生活,仅仅伴他们一年。他好收藏,她也一直理解他难有如此爱好之事,便一直支持他。两人常常一起边品茗,一边欣赏文物。但他的父母并不支持,在父母极力反对的情况下,经济上难以支持下去,但即使常通过当衣物来收购文物,但他们依然乐在其中。这样不易得来的使他们倍加珍惜。月夜笼罩,皎洁月光里有她的期盼,带着她的无忧烂漫的豆蔻年华的时光,消散。黎明后迎来的,却不是阳光明媚。

一路风雨,父亲官场失意被打倒,入狱,她也被迫与他分居异地,接着他的父亲步步高升,却登高跌重,在官场斗争中依然是牺牲品。两人又在青州团聚,患难见真情,虽然没了那时的太平无忧,但更加珍惜彼此,珍惜这每一天的美好。可恨无情风雨,他身患恶疾,永远离开了他。那一刻,从她小时的憧憬,从第一次邂逅,到那刻她所有的对未来的憧憬,都化为子虚乌有。她可以改嫁,可又有哪一人可以与她促膝长谈,与她谈论古事谈论诗词,曾经意见相左却也辩论不相上下,她所有渴望倾诉在诗词里惟有他懂,即使到了临终前他伸手想要的,也只有她懂。物质上的一切,谁都可以给予她,可精神世界的交流,又怎盼一人如他。泪水划过她干净的面庞,她知道,以后的苦难,没有人风雨与共,她只能孤身一人,斗争也罢,失败也罢。那些年的令她难忘或是令她心碎的时光,都化成永恒的回忆了。她唯一可以做的,只剩对他无尽的追忆,或者,在她受尽岁月的折磨后,只能像碎片一样,拾起他们曾经的那些回忆那些故事,想起他的每句称赞,与她共度时光里的诗词。

她重病不起,后又受骗嫁给匪人,拼尽一切只为了保护那些仅存的文物,入狱九天,尝尽世人冷眼相待和恶语嘲讽,她没有倒下没有放弃没有失去一切信心,流离失所一路追随天子,只想把这些未曾被战争之火烧毁,没有被恶人夺取,没有遗失的文物,交到帝王手中,不枉风雨兼程,它们一直像他一样,陪伴她度过那些艰难的日子。这仅存的书画,她用生命保护着。

“几多深恨断人肠。罗衣消尽恁时香。”

再忆汴京时光,她像是一颗耀眼的新星,在诗坛上留下一道丽影,却是大宋词曲中,最亮的星。她的句句诗词,皆皆名句。她追随的艺术,不随大众之流,“生当为人杰,死亦为鬼雄。”巾帼直欲压倒须眉,“应是绿肥红瘦。”节奏缓急有度,清丽婉约,“炙手可热心可寒”她躲不过的劫数终来临,可被击倒后她不甘就此,在追求艺术的道路上,不肯停歇。她是一代女中豪杰,即便在浩瀚的宇宙中转瞬即逝,却留给我们无尽的精神宝藏。

合上《李清照词传》,我似乎经历了这位女词人,她风雨的一生,她对祖国的热爱,对敏锐的眼光,她作为一代女辈的抗争,她婉约清秀的词句,她与赵明诚一生共度的高雅生活,常人所达不到的崇高境界。她就是她自己,当行本色,屹然为婉约派一大宗。

她,李清照,号易安居士。

读李清照诗读后感8篇相关文章:

★ 感谢诗读后感6篇

★ 山中诗读后感5篇